Abfälle

Vier Fünftel aller radioaktiven Abfälle entstehen in den Kernkraftwerken und rund ein Fünftel bei der Anwendung radioaktiver Stoffe in der Medizin (z.B.in der Strahlentherapie), in der Industrie (z. B. bei Leuchtziffern und Rauchmeldern) und in der Forschung (z.B. bei Materialuntersuchungen).

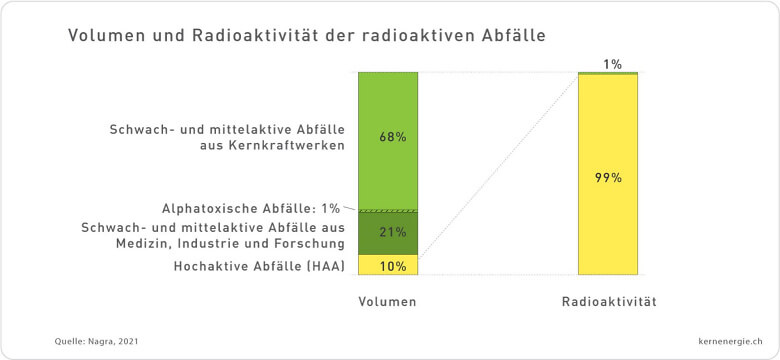

Stark unterschiedliche Radioaktivität

Die radioaktiven Abfälle lassen sich in zwei Hauptkategorien unterteilen:

- Hoch radioaktive Abfälle (HAA): Sie setzen sich zusammen aus ausgedienten Brennelementen und dem hoch radioaktiven Abfallglas aus der Wiederaufarbeitung. Die hochaktiven Abfälle enthalten 99 Prozent der Radioaktivität aller Abfälle.

- Schwach- und mittel radioaktive Abfälle (SMA): Sie stammen aus Betrieb und Abbruch der Kernkraftwerke (z. B. Schutzanzüge oder Abdeck- und Reinigungsmaterial) sowie aus Medizin, Industrie und Forschung. Die schwach- resp. mittelaktiven Abfälle enthalten nur ein Prozent der Radioaktivität aller Abfälle.

Zu den beiden Hauptkategorien kommt noch eine geringe Menge alphatoxischer Abfälle (ATA). Das sind Abfälle, die beim radioaktiven Zerfall eine intensive Alphastrahlung aussenden. Die ATA stammen vor allem aus der Wiederaufarbeitung ausgedienter Brennelemente und enthalten gerade einmal 0,1 Prozent der Radioaktivität aller Abfälle. Diese Abfälle sollen im von der Nagra geplanten geologischen Tiefenlager entsorgt werden.

Ein Espresso pro Kopf in 60 Jahren

Im Gegensatz zu vielen anderen Industrien fallen bei der Kernenergie die Abfälle kontrolliert und in fester, konzentrierter Form an. Bei 60 Jahren Strom aus Kernenergie in der Schweiz beträgt der Kernbrennstoffverbrauch pro Kopf ungefähr 500 Gramm. Das entspricht dem Volumen von zwei Zündholzschachteln oder jenem einer Espressotasse und exakt einer Kugel von nur 4,7 Zentimetern Durchmesser. In diesem Material steckt fast die gesamte Radioaktivität.

Vergleichsweise geringe Gesamtmengen

Auch die gesamten Abfallmengen aus 60 Jahren Betrieb der Schweizer Kernkraftwerke (einschliesslich des kompletten Rückbaus) und dem Bedarf von Medizin, Industrie und Forschung sind überschaubar. So fasst beispielsweise ein Würfel von rund 20 Metern Seitenlänge sämtliche verglasten hochaktiven Abfälle und alle ausgedienten Brennelemente inklusive des dickwandigen Verpackungsmaterials. Dazu kommt ein Würfel von knapp 40 Metern Seitenlänge mit verpackten schwach und mittel radioaktiven Abfällen aus dem Kraftwerkbetrieb und dem Rückbau der Kernkraftwerke. Dieser Würfel enthält jedoch nur 1,7 Prozent der Radioaktivität aller Abfälle. Die gesamten Abfälle aller Kernkraftwerke hätten zusammen in der Haupthalle des Bahnhofs Zürich Platz.

| Ausgediente Brennelemente und verglaste hochaktive Abfälle | 9400 Kubikmeter |

|

Schwach- und mittelaktive Abfälle aus dem Betrieb und dem Rückbau der fünf Schweizer Kernkraftwerke und der Brennelementverpackungsanlage (BEVA) |

56’000 Kubikmeter |

|

Schwach und mittelaktive Abfälle aus Medizin, Industrie und Forschung |

16'200 Kubikmeter |

|

Alphatoxische Abfälle |

1'000 Kubikmeter |

|

Total zirka |

82’000 Kubikmeter |

Diese Volumina umfassen auch die Verpackung der Abfälle: Ausgediente Brennelemente und hochaktive Abfälle werden in dickwandige Behälter aus Karbonstahl eingeschlossen, die schwach- und mittelaktiven Abfälle werden in speziellen Zement oder in glasartiges Material eingegossen. Sämtliche radioaktiven Abfälle werden als Feststoffe ins Tiefenlager verbracht.

Die schwach- und mittelaktiven Abfälle benötigen keine Abkühlungszeit. Sie können jederzeit in ein Endlager verbracht werden. In einigen Ländern (z.B. Schweden, Finnland und Frankreich) sind solche Lager bereits seit vielen Jahren in Betrieb.

Einschluss bis zum Abklingen der Radioaktivität

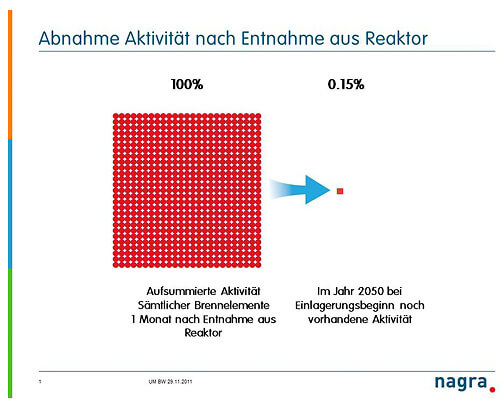

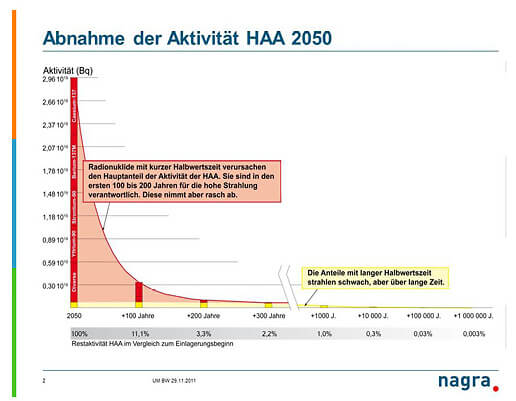

Sicher eingeschlossen klingt die Radioaktivität der hochaktiven Abfälle mit der Zeit natürlich ab – zu Beginn sehr stark, später über lange Zeit immer weniger.

Die hochaktiven Abfälle sind nach 1’000 Jahren noch etwa 100x giftiger (radiotoxisch) als das Uranerz, aus dem das Natururan gewonnen wurde. Nach 200’000 Jahren sind sie auf das Niveau der Menge Natururan abgesunken, welche für die Herstellung des Brennstoffes verwendet wurde. Radioaktive Abfälle dürfen gemäss unserer Gesetzgebung aber auch nach diesen langen Zeiträumen nicht in unsere Nahrung oder unsere Atemwege gelangen – ebenso wenig wie chemische Giftstoffe, beispielsweise Blei und Quecksilber.

Die schwach- und mittelaktiven Abfälle beginnen bei einem eher tieferen Giftigkeitsniveau. Nach rund 30’000 Jahren haben sie die gleiche strahlungsbedingte Giftigkeit (Radiotoxizität) wie Granitgestein.

Das Lagerkonzept der Nagra berücksichtigt all dies. In der Schweiz sollen alle Arten radioaktiver Abfälle tief unter dem Erdboden im Wirtsgestein Opalinuston gelagert werden. Sie werden weit über das Abklingen ihrer Radioaktivität hinaus vom Lebensraum der Menschen, Tiere und Pflanzen ferngehalten.

Themenlinks: Entsorgung

- Entsorgung der radioaktiven Abfälle: Nagra.

- Zwischenlagerung der radioaktiven Abfälle und ihr endlagergerechten Verarbeitung: Zwilag.

- Forschungsarbeit über Tongesteine: Felslabor Mont Terri.

- Standortsuche für geologische Tiefenlager: Bundesamt für Energie.

- Geschäftsstelle des Stilllegungsfonds für Kernanlagen und Entsorgungsfonds für Kernkraftwerke: STENFO.

Fakten zur Finanzierung der Entsorgung

Weitere Informationen zur Finanzierung der nuklearen Entsorgung finden Sie im Faktenblatt des Nuklearforums Schweiz.